行业研究

公共卫生事件下城市生活物资供应链的保障与优化

疫情等突发公共卫生事件,使得物流作业环境发生了极大的改变,平时状态下建立的高效协同物流系统面临新的挑战。

为贯彻党中央、国务院决策部署,构建高效畅通的国家应急物流体系,保障疫情下民生保供物资的高效供应,平衡好物流的“流”和防疫的“静”之间的协调关系,从政策、管理、技术等方面提出创新性解决方案,长三角流通经济创新研究中心(以下简称:流通创研中心)筹划了系列研讨活动。

首期研讨会由流通创研中心主任、圆通速递副总裁相峰主持,特别邀请中国物流学会、上海现代服务业联合会、上海交通运输协会等多位专家,复旦大学、中国科技大学、上海交通大学、北京工业大学、上海商学院、北京物资学院等多位学者以及来自上海蔬菜集团、义乌市场发展集团、上海百联集团、叮咚买菜、宇培供应链、衢州东方集团等多家优秀企业代表50余人,共同围绕“预案-应激-修复”这一切入点,分享疫情下城市生活物资供应链的保障与优化的思考与探索。会议也得到了上海市快递协会的大力支持,高镇海秘书长出席并致辞。

本期,《创新联社》刊发部分嘉宾发言的核心内容,共飨商业成长智慧。(根据研讨会现场,嘉宾分享顺序整理)

# 笔记来了 #

当不确定的环境催生了物流供应链危机后,我们该如何应对?企业可以从中获得哪些启示?

上海蔬菜集团副总裁 李光集

一、利用自身平台和APP,采取点对点的供应,直接供应小超市,确保稳定量。

二、通过自营方式,前期自营采购几千吨,后期对接源头基地组织团购套餐,确保货源供应。

三、建立中转站模式,采取不接触式交易模式,确保货源安全进入上海。

四、进行捐助,保证城市特殊困难人群。

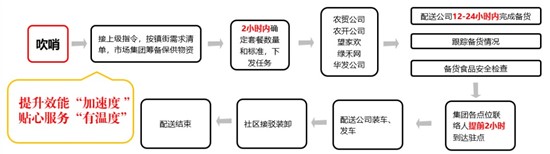

义乌市场集团副总经理 李瑛

一、强大的保供供应链体系——浙中农副产品物流中心、街镇中心农贸市场、社区综合体居民菜市场、粮油专业市场、农业示范基地、旗下5家平台配送公司。

二、高效的保供指挥运行体系——看好“小门”,疫情防控全面“紧起来”;未雨绸缪,畅通保供渠道“动起来”;守望相助,暖心套餐配送“跑起来”。

基于以上经验,提出如下建议:

一、指挥联络机制畅通。

二、保供套餐安排合理。

三、严守履约时间。

四、商品包装不宜分包过多,更要统一分包标准。

五、细节落实到位。

六、服务跟踪到位。

上海百联集团股份有限公司总监

刘赟飞

一、重点建设线上平台。

二、加强运力建设。

三、进一步发挥流通企业网点众多优势。积极履行国企社会责任,替基层政府分忧。

叮咚买菜副总裁 张奕

一、防疫第一,维稳第二,保供才是第三。叮咚买菜落实了严格的防疫措施,特别是大仓等这样的关键节点,防疫做的多严格都不过分。

二、从疫情期间的现实来看,我们大仓到前置仓的调拨运输,因为车辆有保供通行证,跨行政区域运输没有太大问题。但由于疫情防控,有些行政区和街镇间设置了硬隔离,前置仓配送小哥的跨区域配送就受到影响。叮咚的解决方案就是重新划定电子围栏,尽量减少跨行政区的配送。

三、对于企业而言,一定要有防疫方面的专业人士进行指导。这样作出的决定才能既符合企业业务需求,又有防疫专业的支撑。

宇培供应链公司首席运营官

金臣佳

一、我们打通芜湖、上海两地产业、物流的联动。所有冷链食品在芜湖实现预包装——也就是将商品的生产和包装放到了上海的外围。而上海的前置仓主要功能在于实现高效的分拣。另外值得一提的是,我们通过全程运输的全托盘化,整个业务效率提升了2倍以上。

二、C端到小区居民的“最后10米”通过与小区”团长”对接,保证需求端数据的动态性和及时性。

衢州东方集团副总裁 潘广宙

一、积极发挥了中央厨房的优势。所有保供产品的生产、加工、配送标准都在中央厨房完成。产能基本上达到了300%以上。反过来说,疫情也锻炼了我们企业的产能,目前的产能基本上能满足隔离区的保供需求。

二、立即启动线上服务,开动前置仓,达到5000份/天的供应量,配送人员基本保障在200人左右。

三、服务隔离舱的保供配送,与其协同作战。基本上保障了隔离点/舱医护人员的隔离餐供应,这个量基本上达到45万份左右。

四、始终心系共同富裕,心系农业发展。疫情期间,集团与农业产业基地牵手,直接对接农户,形成农户的帮扶专区。积极打造“一村一品”模式,完善的超市、酒店等终端,把产销两端连接起来。

中国物流学会专家委员会委员 恽绵

一、应急物流是社会问题而不仅仅是物流问题。应急物流还没有进入到社会治理的核心区,或者说公共卫生事件造成的社会物流的停摆还没能纳入到应急物流的计划中去。且社会对物流的重要性认识仍然有很大的不足——城市化进程中物流中心越搬越远,甚至部分城市将物流业纳入到负面清单。

二、目前,人是应急物流体系中最重要的因素。以人为核心的物流服务业的一旦停滞,再完善的体系和系统也无法发挥作用。在应急物流体系启动时应以“人”为一级对接,首先启动。

三、在应激状况下基层可以发挥巨大的应急物流自愈作用的。应急物流体系中要研究向下建立支持基层柔性应急物流组织的发展机制,建立微连接和微循环,充分发挥基层应急物流“团长”的作用。

上海交通运输协会城市配送分会会长 李毅

一、志愿者体系是本次上海疫情保供末端配送的重要力量。

二、供应链体系要分等级,包括人员的管理也是要分等级的。可以借鉴日本的经验,人员的疏散和隔离,平时就要预演。

上海财经大学教授 崔丽丽

一、疫情管控下的供应链问题,很大程度上是人力、运力的缺失导致的供应链断链。

二、网络销售企业获取流量的端口形式在不断创新。

三、企业的履约能力很大程度上取决于供应链的效率。未来对供应链柔性和韧性建设的要求很高。

四、在上海疫情的管控期间,供应链领域出现了新模式、新业态和新载体创新。

复旦大学教授 刘建林

一、志愿者是畅通最后一百米的有效运力保证。需要根据需求对愿者进行分类管理,包括公益志愿者、送菜志愿者和配药志愿者等。

二、生活应急物资的保障,通过模组化标准化物资快递小包+点对点投资到小区,形成由志愿者最后百米接力的模式。同时,将分拣、包装等人工环节前置。

三、需要加快研制并出台《疫区民生保障应急物流服务与管理规范即评价方法》,该标准也可作为建立企业白名单提供参考依据。

四、企业发展层面,包括数字化与精细服务能力建设、数字技术的应用以及数字化转型提升方面的建设。

万家物流董事长 范立军

关键一个问题是通行证发证单位太多,导致不同单位对证件相互不认可。建议市一级成立专门的集中发证机构,形成统一的管理。

上海商学院教授 刘斌

一、疫情下经济管理方式向政府集中的转变,需要实现很多外部功能的重构,包括道路、车辆和节点的数字化,使得道路资源能够随着管控的变化而变化。

二、要完善末端物流的建设,包括《批发市场法》立法等方面。

三、提升国有企业的供应链能力建设。

四、加快实现互联互通,以及器具的标准化等方面。

北京工业大学教授 王继祥

一、应急物流是应急的状态,是把社会物流调动到应急状态。如果把应急物流作为单独的一个体系建设,只会越做越乱。采取平战结合原则——应急物流建设与平时是一样的物流原则。

二、随着居民的封控,疫情下社会物流需求其实是萎缩的。但事实上我们看到保供物资极度短缺。非必要不停,包括解决司机的食宿等问题。

三、疫情下,如果物流的运作是必须的,不能停止的,那么交给专业的物流公司来运作。让专业的人干专业的事,政府重在协调,志愿者重在辅助衔接,为专业的物流公司做好服务。

四、应急物流不是隔离物流。我们要聚焦主要矛盾,想办法解决主要矛盾,包括物流的互联互通和人员的隔离之间的矛盾等。

北京物资学院教授 王成林

一、需要科学合理地确定物流服务的保障水平。尤其在疫情防控条件下,更应该对生活服务的物流保障水平的服务频次、服务方式结合具体需求提前进行有效的沟通,减少与被服务者间的沟通信息不对称。

二、统筹多主体间的协同关系。在疫情期间,应做好区域内的资源全动员,例如北京全面落实属地、部门、单位、个人的四方责任,建立全社会共同防控体系,并明确多个参与主体的基本责任。

三、强化末端应急物流能力,提升社区保障体系服务水平。需要从社区应急物流体系建设、组织模式、资源配置、技术应用、标准制定等多维度出发提升社区应急物流服务的能级和韧性,特别是构建服务社区的综合物流服务体,形成基础保障力量。

中国科技大学教授 余玉刚

一、疫情管控下司机的高速通行,采用即追即走的管理,最大限度保证物流的效率。

二、对跨城司机的封闭式管理,总体上对司机进行一个分类分流的管理。

上海交通大学教授 赵一飞

一、疫情下考虑利用水路运输分担一部分保供物资的供应。水运载货量大,一般是公路运输的好几十倍。

二、疫情下,当各个区域阻断后,建议研究通过甩挂的方式来解决区域间干线运输。

上海市物流协会秘书长 孙汕

一、政府做兜底保供。基础保供物资包括三类三个温区,例如面粮油、常温蔬菜、水果等。

二、大型商超通过与政府“结对子”,完成小区保供物资的集采集配。

三、对疫情保供人员的保供。例如各加油站点为快递小哥提供临时休息区等措施。

随着上海复工复产的全面开启,“暂停”模式即将结束,但是关于物流供应链的韧性打造,关干公共卫生事件下城市生活物资供应链的保障与优化,无疑将被摆在更重要的位置。如何在未来平衡好物流的“流”和防疫的“静”之间的协调关系,实现疫情下民生保供物资的高效供应,我们一起寻找答案。